|

【老绵竹·旧光阴】档案见证小康路

作者:邱云辉

来源:绵竹市档案馆

日期:2022-09-05

从计划经济下珍贵无比的粮票,到改革开放时期塞满荷包的现金,再到遍地开花的各式银行卡,及至如今的移动支付,刷脸购物,支付方式的变化,是物质日益丰富的标志,是生活逐渐富裕的体现,是一步步走向小康路的见证。 新中国成立初期百废待兴,商品供应不足,为保障供需平衡,对城乡居民生活必需品实行计划供应,按人口定量发行了粮票、油票、布票等专用购买凭证,从而有计划的对商品进行分配。

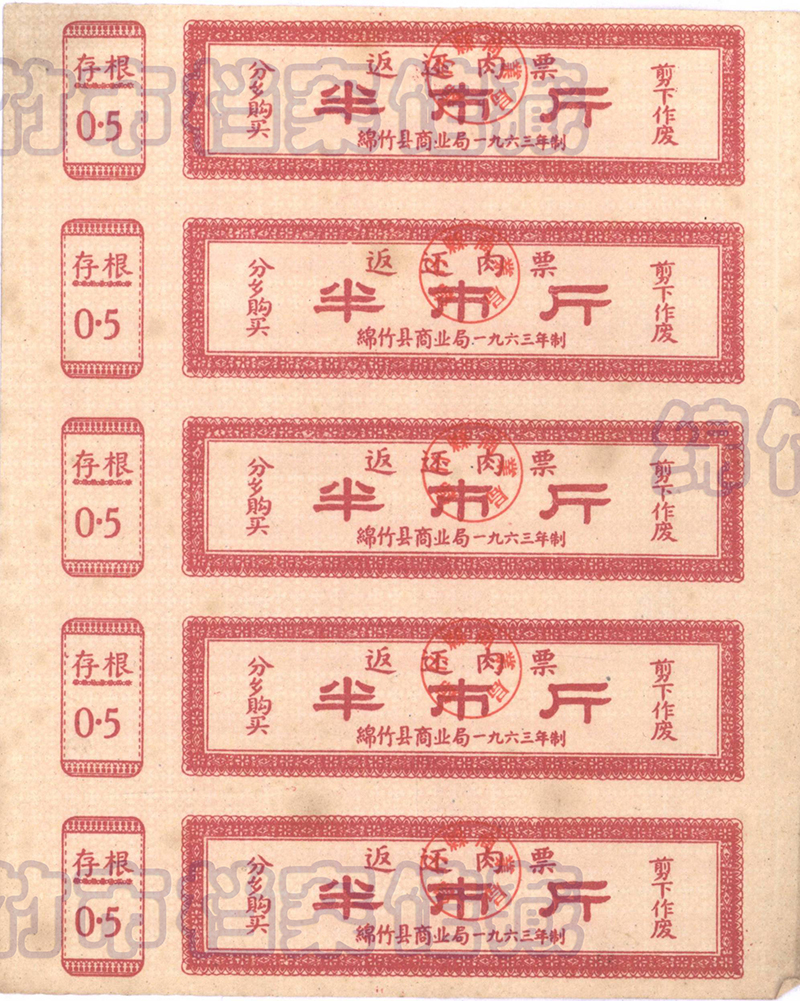

1963年绵竹县返还肉票(半斤)(绵竹市档案馆藏) 1953年11月23日,政务院下达《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,绵竹即按计划收购和供应粮食。1955年8月,国家颁布了《市镇粮食定量供应凭证印制暂行办法》,并于当年底全面发行粮票,拉开了票证经济时代的帷幕。票证制度主要分为“四证三票”,“四证”为:市镇居民粮食供应证、工商行业用粮供应证、市镇饲料供应证、市镇居民粮食转移证,“三票”则为:全国通用粮票、地方粮票、地方饲料票。 按照中央相关规定,绵竹粮食部门于1955年统一制发了“市镇居民粮食供应证”、“商业用粮供应证”“市镇饲料供应证”。由县粮食部门核实定量或上级下达的指标,填入供应证,分期购买粮、料。为便于外出人员搭伙就餐,1960年由县粮食局制发6种面额的搭伙证明票,限县境内使用,1979年11月底停用。1962年又印发了挂、切面票,限城内购买挂、切面用,当年9月停用,同时印发了绵竹县食油票,限机关团体在县内出差使用。1964年印发定时、定量的绵竹县供应油票,每人每月2两。1980年印发了绵竹县购粮券、粗粮券,限城关、汉旺两地发放,县境内使用。同时在县内流通的有全国通用粮票、四川省地方粮票、四川省地方料票等。

1989年绵竹县粮制品供应证(绵竹市档案馆藏) 党的十一届三中全会后,随着市场经济体制的改革,粮食等生活资源逐渐丰富,1992年12月1日,统销制度被取消,绵竹县粮食局对市镇人口粮食供应实行“保量放价,敞开供应”的办法,粮票失去了其存在的意义,国家于1993年7月1日终止了粮票流通,长达近40年的票证经济就此谢幕,花样繁多的票证成了一个时代的标签。 如今,随着互联网技术的发展和智能手机的普及,遍布绵竹城乡的大小超市、路边小食店、水果摊,甚至于早起卖小菜的大爷大妈们,都会悬挂一个收款二维码,只要一部手机,就算身无分文,也能扫码支付,顺畅购物。“6 .18”在即,各大电商平台的争霸赛风起云涌,消费者一“机”在手,购遍全球,移动支付带来了消费方式的巨变。 短短的几十年,从只能供销社购物到超市自选再到网上购物,从单一的满足温饱,到追求精神文娱商品,从凭票证、钱、卡购买商品到移动支付、刷脸购物,买买买的变化,折射出了社会的进步和国家的富强。

|