|

【老绵竹·旧光阴】中医抗战纾国难

作者:邱云辉

来源:绵竹市档案馆

日期:2022-07-07

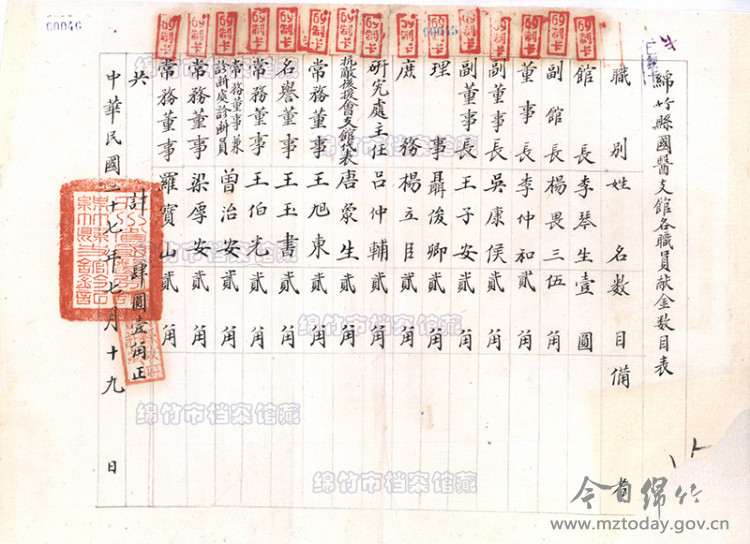

--抗战时期绵竹的中医力量 中医药是中华民族优秀文化的重要组成部分,几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献,并且对世界的文明进步产生了积极影响。 在这次肆虐全球的新冠肺炎疫情中,在中国的抗疫战争中,中医药广泛参加治疗,深入介入诊疗全过程,发挥了前所未有的积极作用,成为抗疫“中国方法”的重要组成部分。 历史上,每当中华民族面临生死存亡的紧急关头,中医药都发挥着不可替代的独特作用。在80多前的抗日战争中,中医药为战火纷飞的前线贡献了战地救护的中医力量,而地处后方的中医界人士在国家危难之际,积极投身抗日救亡医疗活动。不论是在前线还是在后方,都有众多中医发扬医者仁心精神,担负起战时医疗保健的重任,并以治疗方法简便,治疗效果显著,深得社会信赖。 中央国医馆作为南京政府时期全国中医药界的核心机构,一直致力于领导业界抗争与发展。该机构成立于1931年,其后,各省市县相继成立国医分馆、支馆。 1932年绵竹县中医界在旧有医学研究会的基础上,改组成立县国医支馆,馆址初设于小西街杨公祠内。 国医支馆设正副馆长各一名,并将全县中医药从业人员登记,经过审核后,发展成馆员。馆务活动除医学经验交流外,也开展义诊活动。 全面抗战爆发后,全国各项工作的重心都围绕抗战而开展,医药界也配合政府,为前方将士、抗战军人家属、后方民众提供各项支持与服务。 1937年10月,为纪念九一八事变,县国医支馆遵照有关政令素食一日,并发动馆员捐款以作前方伤兵医药治疗的费用。此次捐款,绵竹县城乡共有50多名国医支馆馆员参加,共筹款7100文。 1938年7月,值全面抗战一周年之际,国民政府规定每年7月7日为抗战建国纪念日,是日举行追悼抗战阵亡将士及死难同胞等纪念活动。同时号召各机关团体及广大民众积极捐款献金,以慰劳前方将士及抗战家属。绵竹县各界闻讯后纷纷慷慨解囊,踊跃捐助,7月19日,县国医支馆完成捐款,共计4元1角正。

1940年国医支馆附设中医诊疗所,其施诊人群为贫苦大众及抗战军人家属,就诊者只需交签费1元,即可看病。诊病完成后由医生给药票一张,病人凭药票到药房免费抓药。药票由县内善堂及士绅富商捐助。经统计,1943年各界捐献药票共1500附,当年诊治内外科病人共计1560人。 如遇洪水季节,为及时避免大水之后时疫流行,县国医支馆于闹市区设点施送各种救济丹药,如灵芝药水、治痢灵丹、回生救济丹等。 全面抗战爆发后,随着战争范围的不断扩大,造成了大量的人员伤亡和疾病流行。由于日本的封锁,西医西药极为缺乏,而中药材在大后方各地均有种植,因此中医相对于西医有一定优势,然而日本的残暴侵略造成无数将士及广大民众的死伤,医生的缺乏成为最现实的问题。“为发扬国医真理与效能,应付长期抗战之需要,克尽国医报国之天职”,1939年县国医支馆呈请绵竹县政府,向四川省国医分馆国医学院保送学生入校升造。以期改善中医药人材紧缺的状况。 抗战时期各省市县国医馆同中央国医馆一道积极参与战时医疗服务,踊跃支援抗战,为抗战作出了重要贡献,也提升了中医的地位。

|