|

【老绵竹·旧光阴】抗战时期绵竹轰炸场修建记

作者:李锐智

来源:绵竹市档案馆

日期:2022-06-23

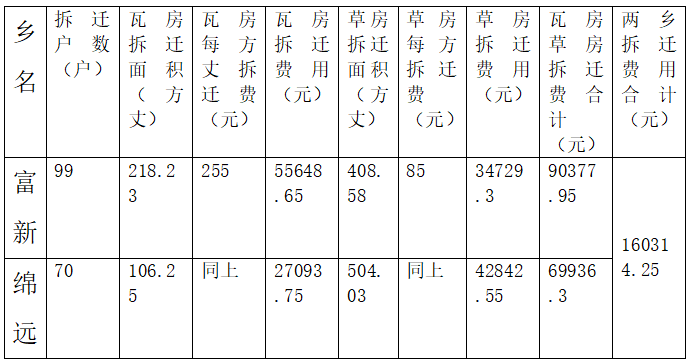

勘测 1941年9月7日,为寻址建设轰炸场(空军投弹训练场地),航空委员会发文与绵竹县政府联系后,派工程人员来到绵竹与县政府接洽。县政府召集有关人员商讨协助办法。9月26日起,航委会工程人员及绵竹县协助人员前往拱星、富新、绵远三乡进行实地勘测,初步决定选址以拱星乡中兴场为起点至富新与绵远两乡交界之绵远河河滩地及其周边菱形区域作为投弹训练的场地。至10月7日勘测完毕,工程人员将绘制好的图表带回成都。 1941年民国绵竹县政府关于轰炸场拆迁费发放情形的代电(绵竹市档案馆藏) 波折 建设轰炸场的消息传开后,轰炸场地域所牵涉到的机构和百姓因各有苦衷而对建设轰炸场都有一定抵触。纷纷呈请县政府缓建缩建或另移他处兴建。绵竹县官硼宋堰水利协会认为修建轰炸场对绵远河水利工程妨碍巨大,而请将轰炸场起点下移。拱星乡第四保、第七保乡民以“地瘠民贫、出产不丰”、“沿河建筑,勿占良田”等由呈文县政府另地勘测或缩减范围修建。绵远乡第七保、第八保乡民以建筑机场,占用田地导致“生活断绝”、“妨害农田水利”协请县政府收回成命,另择地点建筑。抗战时期,为支援前线将士作战,农民本就承担者过重的赋税,而一旦其赖以生存的土地(房舍)被占用,其生活更是雪上加霜。因此拱星、富新、绵远三乡百姓对修建轰炸场均持反对立场。绵竹县政府接到各界请愿文书后,除对有关百姓进行开导安抚外,另依次转呈四川省政府、航空委员会军政厅处理该问题。 同年11月,四川省政府与航空委员会军政厅商洽后,将航空委员会军政厅的处理结果以电文的方式发送给绵竹县政府。电文内容对田地征用费用,房屋拆迁费用,农作物损失费用都作出了具体的安排: “该(轰炸)场将来修筑……占用民地,拟应征买。所有房屋……损失,并均给以拆迁费。”“此项轰炸场并无场面,如将来练习投弹时,场内田禾农作物倘有损失,则按照所损失之面积,给以青苗损失费。”上述举措保证了轰炸场征地拆迁得以顺利进行。 拆迁 1942年2至3月初,县政府召集拱星、富新、绵远三乡乡长及投弹目标内各保保长与航空委员会空军第一总站绵竹轰炸场测量队商讨拆迁办法。首先由各乡乡长保长负责对拆迁区内各住户宣传解释拆迁修筑轰炸场,进行国防建设,抗击日本侵略的必要性。其次绵竹有关方面与测量队组成调查组调查登记拆迁区内各住户田地房舍等情况,作为后期给以拆迁补偿费用的依据(经费由航委会核发)。最后由各乡公所寻觅新的地址供各拆迁户搬迁使用。11月,航委会空军第一总站将拆迁费汇至绵竹县政府,县府当即组织富新、绵远两乡士绅成立拆迁委员会,负责办理拆迁相关事宜。 经过细致的调查与准备,1943年3月9日,空军第一总站派工程人员会同绵竹县政府工作人员携款至富新、绵远两乡公所,召集当地居民,照调查清册逐户核对发放拆迁款项。其中富新乡拆迁99户,绵远乡拆迁70户。两乡发放瓦房、草房拆迁费用合计160314.25元(详见下表)。并把轰炸场附近的马头寺、三会庵、廖家祠、东岳庙及周边公地作为居民临时搬迁居住之所。至本年5月初,两乡所处轰炸场内所有房舍、竹木等全部拆除砍伐完毕。 富新、绵远两乡拆迁费用明细表

建设 拆迁完成后,航委会空军第一总站着手征用民工,投入物力,兴建轰炸场内各项建筑。在绵远河中心修筑圆形投弹目标一座(三合土材质)。在轰炸场边界建直角形标示四座(三合土材质),标示外边长15米,内边长11米,厚4米,其中两座标示分别位于投弹目标上下游,另两座标示位于富新乡邱家院附近,绵远乡张家院附近。瞭望台三座,由杉木修建,共两层,底部10米见方,总高15米,分别位于杜家巷子、勾家院子、廖家坟附近。用以观察飞机来去及投弹目标命中与否。 1941年民国绵竹县政府为呈报勘测轰炸场办理情形的代电(绵竹市档案馆藏) 空军第一总站在绵竹下设靶场管理所,办公处位于公园西式礼堂内,负责轰炸场的运行与维护。管理所内有电台一部,直接与成都司令部联络,飞机练习投弹前一日,由成都司令部通知绵竹靶场管理所,绵竹方面即发出通知,让轰炸场内百姓避出场外避免误伤。同时,用石灰粉划线将轰炸场边界的四座直角形标示相连,练习投弹时一切人等不得入内,用以保证人民的安全。据当年居住在轰炸场附近现今已有九十多岁的一位老人回忆:“每次飞机来临时,巨大的引擎轰鸣声,机枪扫射声,炸弹爆炸声,吓的圈里的猪团团打转。” 移交 1945年9月,日本宣布无条件投降,中国抗战胜利。11月15日,奉航空委员会令结束绵竹靶场管理所,轰炸场内三座瞭望台及其他建筑移交地方。并由绵竹县政府委托富新、绵远两乡妥善管理。绵竹轰炸场结束其职能。

|