|

【奋斗】年画传承人金平定:笔墨挥洒一甲子 让绵竹年画“活起来”

作者:王平 文/图 责编:唐敏 编辑:姜世琼

来源:绵竹市融媒体中心

日期:2025-10-31

在年画绘制工作台上,一双布满皱纹的手稳稳握着画笔,点染之间,门神栩栩如生,瑞虎跃然纸上。这位白发苍苍的老人,就是绵竹目前年龄最大的绵竹年画传承人、现年85岁的金平定。

结缘年画:艰难岁月里的初心 金平定与绵竹年画的缘分始于一段艰难的岁月。在那个物资匮乏的年代,烧剩的木炭,便是他儿时用的画笔。从用木炭在地上作画,到深耕年画领域一甲子,他始终坚守初心,默默守护着绵竹年画的传承。 1962年,他高中毕业后回乡务农,但画画的热情从未消退。为补贴家用,他和同学合伙做门神,用蜡纸替代传统材料,手工雕刻、油印。他们一边查资料,一边赶制年画,仔细研究绵竹年画的配色方法。到了腊月,这些年画在集市上几天就卖光了。 1963年,受社教运动冲击,金平定被迫停止年画创作,年画版子及300多幅画稿被收缴。后来,他从事教书职业,开始坚持不懈地学习,在美术技法上不断提升。 1979年,对于金平定来说是人生的转折点。这一年,他调入绵竹年画社,开始从事年画的收集、整理工作,和同事们一起开启了绵竹年画的抢救和保护征程。

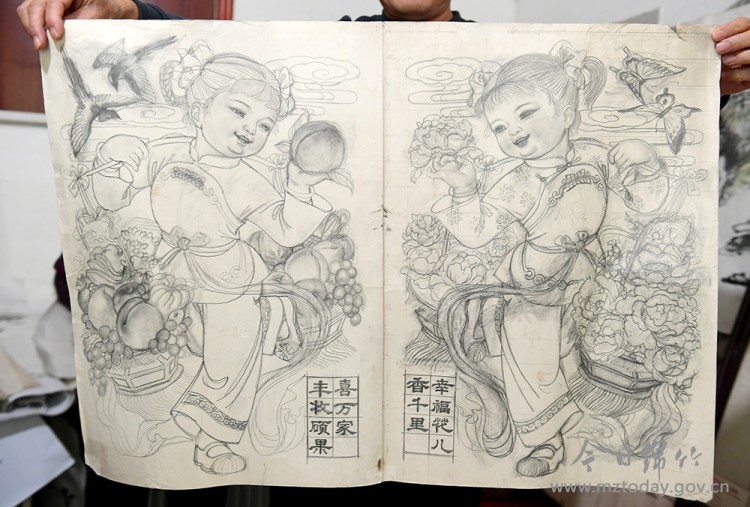

1980年6月,“绵竹木版年画社”恢复,并成立了“绵竹木版年画研究会”。金平定调入文化馆专职做年画工作,跟随年画社老馆长侯世武到乡下寻找老版、搜集年画和有关年画的旧资料。 1985年,金平定与侯世武、刘竹梅因为创新绵竹年画和搜集整理传统年画资料作出贡献而受到绵竹县人民政府奖励表彰。 多面坚守:技艺传承的“全能手” 在绵竹年画社,金平定不仅负责保管传统年画资料,还参与群众文化辅导,展现了全面的才华,成为名副其实的“多面手”,雕刻木版更是他的拿手好戏。由当时的年画老艺人起稿,他复刻了八幅《百寿图》中丢失的两幅线版,刻出来的效果跟原来的雕版基本统一。 随后,金平定还与其他老艺人一起,攻克了“填水脚” 这一绵竹年画独特技艺的恢复。“填水脚”《双扬鞭》曾被一些专家收藏,并参加文化部举办的中国一绝等展览。 在抢救古老绵竹年画方面,金平定也作出了不小贡献。当他接受临摹两套《迎春图》的重大任务后,他历时近半年多的时间细心揣摩描绘,力求接近原作、保持原貌的目的基本达到,终于圆满地完成了临摹《迎春图》的任务,该作品现收藏于年画博物馆。金平定也被业界公认为临摹绵竹年画《迎春图》的第一人。大家认为,他的临作,形神兼备,不仅能准确地再现原作,而且是具有一定创造性的临摹,可谓画家之临摹,而非匠人之临摹。

▲绵竹年画研究者宁志奇称赞其画艺高超 创新实践:让传统焕发新活力 金平定不仅是传统的守护者,更是创新的实践者。1980年,他灵活运用传统年画形式,在原有造型基础上进行风格变化和题材创新,创作出三国人物《黄忠、赵云》。该作品在全省反响很好,其作为年画产品销量高达一百多万件。

1983年,他的作品《保护青蛙》采用“填水脚”画法,荣获四川省二等奖;作品《中华龙》入选“看四川”民间文艺创作工程优秀作品展。数十年来,他创作了《抗震救灾》《闹元宵》《耍龙灯》《秋趣图》等众多原创年画作品,其中,绵竹年画创新作品达百余幅,有的参展,有的出版,有的在民间广泛传递。 2007年,在孝德镇年画村年画上墙建设中,金平定受孝德镇政府特邀担当指导和把关任务,培训了一批人员从事年画的绘制,从起稿到墙上绘制年画,他实地讲解年画特色和技法、手把手教学,为年画赋能新农村建设作出了巨大贡献。 无私传承:把技艺播撒到更多地方 金平定对年画的传承有着强烈的责任感。“凡是来求教的,我都毫无保留地传授技艺。”金平定说,他对学生非常严格。“练好基本功,创作是生命,多出精品力作”,是他对学生经常讲的口头禅。

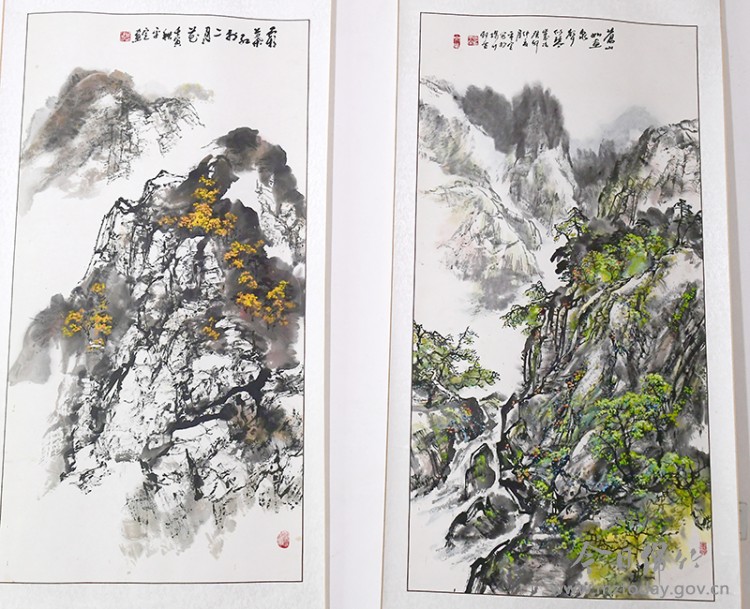

金平定曾到德阳市特殊教育学校和成都岷山饭店等地传授绵竹年画技法,现绵竹年画作者尹天润、邱泽元、贾君等都是其学生,而这些学生都已成长为绵竹年画的接班人。“师傅淡泊名利,一心向画,全能多面,刻版、创稿、彩绘、山水画等都样样精通,值得敬仰。” 其学生尚庆明说。 如今,已是耄耋之年的金平定,仍在富新镇永乐村家里的画室笔耕不辍。在他眼中,绵竹年画不仅是一门手艺,更是流淌在血液中的文化基因。他相信,新一代传承人将从文化根性中挖掘传承的内在动力,让绵竹年画这门古老艺术在新时代焕发新光彩。

|