|

【非遗传承】“被单戏”传承人范思双:一人一戏班 坚守舞台不言弃

作者:王平 文/图 责编:李莲 编辑:姜世琼

来源:绵竹市融媒体中心

日期:2025-10-30

10月29日,重阳节当天,66岁的“被单戏”传承人范思双应富新镇清狮村邀请,为该村老年人表演了一场剧目为《中国共产党万岁》的“被单戏”,其倾情演绎赢得了老人们的阵阵掌声和喝彩声。

▲寇元林/摄

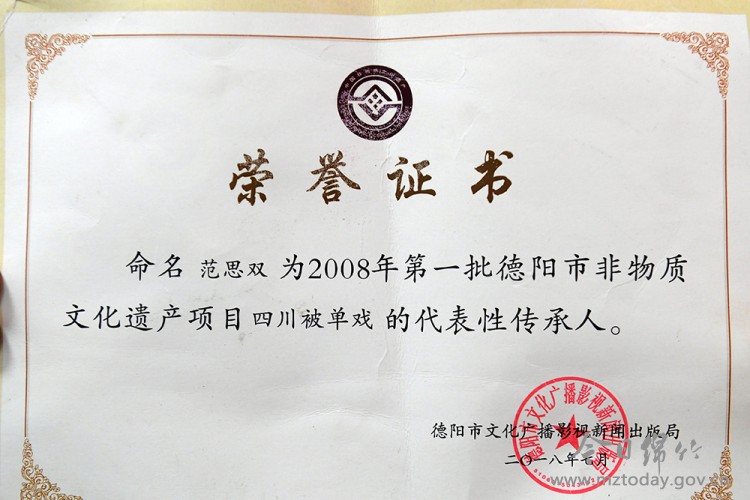

范思双是德阳市非物质文化遗产名录“四川被单戏”项目代表性传承人,也是川西坝子为数不多表演“被单戏”的艺人。 “被单戏”的起源和艺术特色 “被单戏”,又名布袋戏,因表演者使用的帷幕是床单之类的布帘而得名。这门艺术大约起源于明嘉靖年间,曾有落第秀才在街头说书“隔帘表古”,以手掌操作木偶。在川西坝子,布袋戏已流传了五百多年。 早年逢年过节,祭祀庙会,都要请布袋戏艺人搭台唱戏。

▲寇元林/摄 别处“被单戏”需要一个戏班,操纵木偶、唱戏、司锣司鼓各有专人。而川西被单戏是 “一人一戏班”,艺人同时承担吹拉弹唱等所有角色。 范思双的表演令人惊叹。只见他坐在一个小凳上,双膝内侧绑着一对大钹,嘴上吹口琴,右手敲锣,足踩踏板,膝击大钹。一时间演出现场锣鼓喧天,琴乐高奏,时而似波涛滚滚,时而如小桥流水。 十指翻飞间,木偶跃动,千古事于一口道尽,百万兵由十指弄成。 “台帷如被单,一人一戏班,天下众生相,都在指掌间。”这首清代诗人即兴吟诵的诗,精准描绘了“被单戏”的表演形态。 勤学善思 勇于创新 范思双与“被单戏”的缘分始于少年时期。他的二舅邬家喜是当地有名的“被单戏”艺人,其于1936年学习,1938年开始独自演出。年少的范思双觉得二舅的生活有说不尽的自在,便悄悄跟着二舅学戏。

每天清晨,他早早来到绵远河畔,与黄鹂莺鸟一起吊嗓子;傍晚,坐在厢房一隅,闭眼背乐谱,打锣鼓。 在大集体时期,他白天干农活,晚上辛苦练习“被单戏”。家里没钱买锣鼓,他便按照唱戏时乐器摆放的位置,在墙上画出锣鼓钹镲,练习曲谱,熟记剧本。一年后,墙角被敲出数个深窝。

技艺初成后,一次趁二舅外出,范思双以3元一场的演出,在村里搭台唱戏,近千名观众捧场。 后来,他又一个人演出,在唱到最后一个段子时,二舅邬家喜到现场听了他的唱腔,看到热情的观众,便正式收他为徒,悉心传授技艺,并鼓励他在演出时不要怕。慢慢地,范思双的“被单戏”在十里八乡唱出了名。 能够独立演出后,他让母亲卖掉家里的肥猪,用于购买制作“被单戏”的行头、道具等。 从1980年开始,他演出的足迹遍布省内的什邡、广汉、三台、盐亭、射洪、北川、阿坝等地,还前往贵州等外省演出,年演出200场左右,收入从当初的3元一场增加到现在的400元至600元一场。 2011年,他应邀到浙江省演出《回眸5·12大地震》,其情其景颇为感人。他把那次义演的收入近2000元捐给了当地的慈善机构。 今年3月,富新镇文永村举办桃花节,范思双在活动现场进行了连续三天的演出,除了演出《寿比南山》等15个传统“被单戏”剧目外,他还自编了10多个创新剧目。受到了市民和游客的好评。

“被单戏”面临的生存和传承困境 随着时代的变迁,“被单戏”的生存空间日益狭窄。早年,“被单戏”所用的行头都有固定的加工点,如今,由于“被单戏”班子减少,专业制作行头的作坊纷纷转业。 范思双只好自己制作行头,他用白芨和锯沫制作木偶头部,用颜料对木偶开相,请裁缝店制作木偶的服饰。 尽管从事“被单戏”的人越来越少,范思双还是希望有年轻人来传承“被单戏”,这些年他带了几个徒弟,却没有一人坚持下来。 这些年,我们总能在乡间茶馆、庙会、民俗活动、校园演出现场等地看到范思双表演的身影。表演完毕,他钻出帷幕,黑黑的影子虽然模糊,但也看得出有些苍老。

|