|

【英烈寻踪】追寻王干青:从延安电波到十二桥英魂

作者:王平 文/图 责编:唐敏 编辑:张明宇

来源:绵竹市融媒体中心

日期:2025-07-08

2025年7月7日,是全民族抗战爆发88周年纪念日。当天,绵竹市党史市志研究室专家、绵竹文史专家(绵竹市党史市志研究室特聘顾问)、德阳市纪实文学家协会会员及王干青侄孙王永智、富新镇党委、富新镇茅坝村镇村干部等一行,来到王干青故居的遗迹地——茅坝村6组进行了走访。

当地83岁的村民吕淑蓉说,她家门口的两个石墩就是当年王干青老家房屋前镶嵌门槛的石墩,她家现在房屋院墙的墙基就是当年王干青家的墙基。在距离她家三四百米的农家院墙与水稻田边,有一段长上百米、高约一米多的三合土围墙,就是当年王干青家的院墙。

▲青年时期的王干青 党史资料 从戊戌变法、保路运动、辛亥革命到新民主主义革命时期历次斗争,绵竹人民从来没有缺席,始终奔走在革命的第一线,为中国人民实现“站起来”的梦想付出了艰辛的努力。王干青就是其中的代表之一。王干青生于1890年,于1949年12月在成都被国民党反动派杀害于成都十二桥。 “一纸电文、六封家书、二十四首血泪诗篇”,记录了王干青烈士从延安统战前线到成都十二桥刑场的壮阔人生。而他跨越旧时代的黑暗,为追求光明与正义不懈奋斗,最终成为一座不朽的精神丰碑。 投身革命 壮志凌云 王干青出生在四川省绵竹市原五福乡高华院的一个亦农亦商家庭。其成长求学之路,始于叔祖父王德门家的私塾,后又踏入绵竹县塾,自幼便显露出超乎常人的聪慧天资与强烈求知欲,在传统文化的滋养浸润下,一颗救国救民的种子悄然在他心底生根发芽。 1906年,16岁的王干青肄业于绵竹县立师范学堂,1909年升入四川通省师范学堂优级部读书,1914年毕业于四川省高等师范学堂。曾任古蔺县知事、四川省议员。 1927年重庆“三·三一”惨案后,王干青加入中国共产党,成为一名优秀的共产主义战士。 1928年按照党的指示,王干青先后参与领导绵竹“七四”农民暴动和广汉兵变。绵竹农民暴动失败后,化名潜夫在双流建平小学任教近10年之久。1937年9月,作为刘湘代表派驻延安,翌年返川,受党组织的重托,先后介绍一批青年学生和机械工人去延安学习和工作,为革命根据地的建设与发展注入了新鲜血液。 之后,王干青与四川地下党同志联系并接受工作任务,参加党内重大问题的讨论。1940年至1949年间,先后任绵竹儿童教养院院长、成都普济堂堂长、培根火柴厂主任。 延安电波 领袖情谊 1937年5月,王干青肩负特殊使命抵达延安。作为川康绥靖公署顾问兼川军将领刘湘的私人代表,他在宝塔山下架起了一座沟通巴蜀与陕北的桥梁。 毛泽东多次专门宴请这位四川来客。席间,王干青转达刘湘及川军将士誓死抗日的决心,毛泽东则对川军的民族大义给予高度赞赏,并提出建立抗日民族统一战线的关键建议。 经过王干青的奔走协调,1937年9月15日,代号KR的延安电台与成都KF电台实现首次互通。当抗日的电波穿越秦岭,川军将士在刘湘率领下已奔赴前线。 在延安期间,毛泽东、林伯渠、刘伯承、贺龙、罗瑞卿等党中央领导人都曾接见过王干青,商谈国家大事。回四川前夕,毛主席赠予亲笔题字的全身影照,更令王干青钦佩不已,后赋诗一呈毛主席,表达对毛主席的崇敬和仰慕之情:“沧海恒流经此日,更看支手挽狂澜 ”。

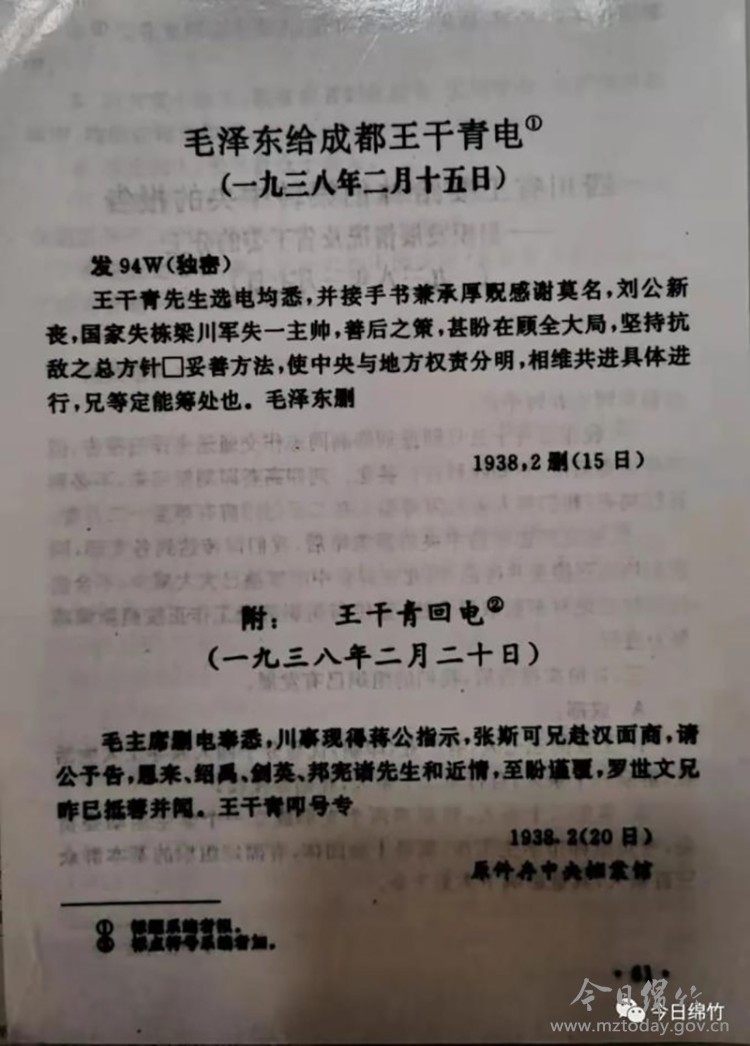

1938年1月20日,刘湘病逝汉口,毛泽东闻讯立即致电王干青:“刘公新丧,国家失一栋梁,川军失一主帅”,殷切期望四川军政力量坚持团结抗日。这份珍贵电文,成为中国共产党与爱国川军精诚合作的历史见证。 王干青一生多次完成上级党组织交办的任务,其中最为出色的就是为红军长征期间经过西昌提供帮助。 忠骨安魂 丰碑永驻 王干青早年追随孙中山信仰三民主义。20世纪40年代初,曾参与筹建民盟的活动,为民盟盟员。由于长期做党的上层统战工作,支持和掩护党的地下活动,并为反蒋爱国群众运动提供积极的支持,引起了敌人的注意,1949年11月9日不幸被捕。12月7日,国民党反动派将关押在特委会的王干青等32位革命烈士杀害于成都西门外十二桥。在狱中,王干青坚贞不屈,正气凛然,表现了共产主义战士的高风亮节。 12月7日深夜的枪声过后,王干青的遗体与其他烈士一同被草草掩埋。十二天后,成都解放,十二桥殉难者遗骸被迁葬于二仙庵左侧,即今成都文化公园十二桥烈士陵园。

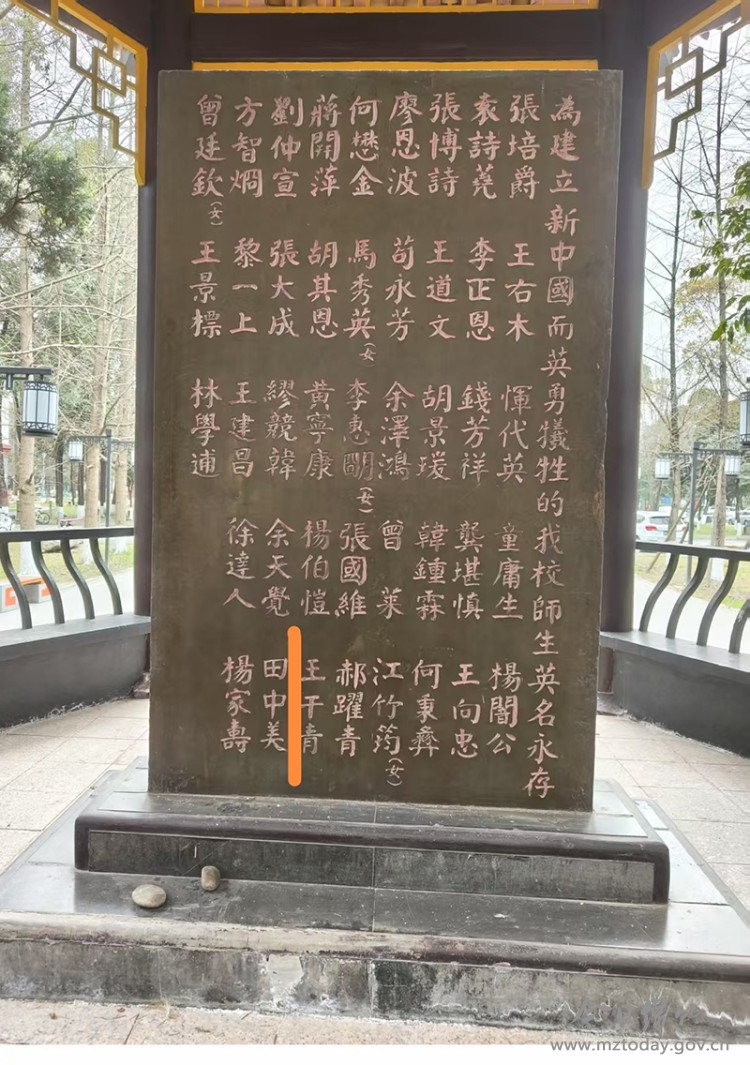

▲四川大学烈士纪念碑记载王干青的名字 1950年,绵竹人民将烈士殉难时的衣冠迎归故里,埋葬于祭祀著名将领岳飞的城南精忠观右侧,乡亲们为他建起第一座衣冠冢。青石碑上“王干青烈士墓”五个大字。1990年,将王干青烈士墓迁建于绵竹人民公园内,供后人缅怀纪念。

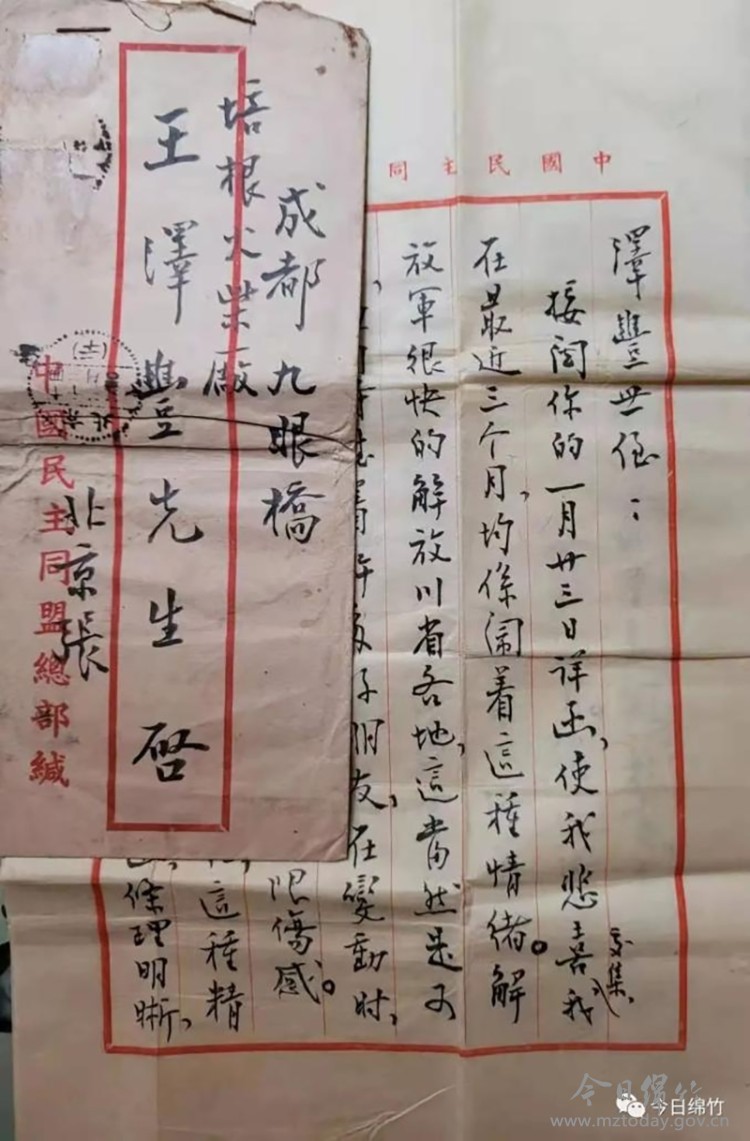

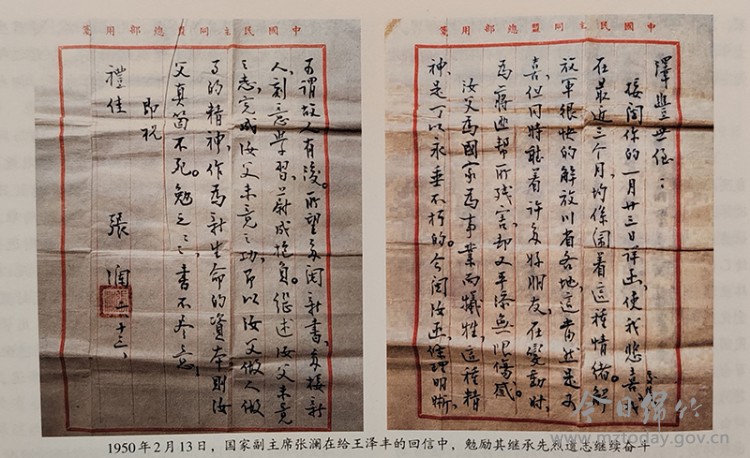

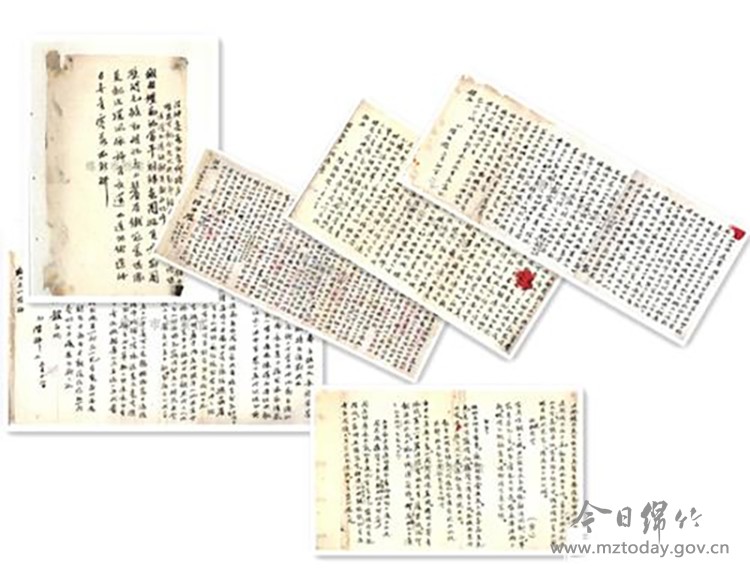

▲张澜亲笔致信王干青的长子,继承先烈遗志 当年,王干青等烈士牺牲的噩耗传来,举国同悲。王干青儿子王泽丰将情况用信函告知时任中央人民政府副主席、中国民主同盟第一届中央委员会主席张澜先生,这位与王干青在成都慈惠堂共事多年、深知其为人的革命前辈,内心尤为沉痛。 怀着对故友的深切缅怀和对烈士遗孤的无限关怀,张澜亲笔致信王干青的长子王泽丰。在信中,张澜高度评价了王干青的品格与牺牲:“汝父为国家事业而牺牲,这种牺牲精神是可以永垂不朽的”,同时勉励王泽丰继承先烈遗志,“即以汝父做人做事的精神,作为新生命的资本”。 在王泽丰痛失慈父的至暗时刻,张澜先生的复函为他指明了前进的方向。他极其珍视这封信函,并将其放在书房的柜子里,一般不轻易示人。 烽火家书 赤子心声 今天,在绵竹市档案馆里,珍藏着六封泛黄书信和二十四首诗词手稿。这些写于1928年暴动失败后的墨迹,记录着一位革命者最真实的心路历程。 “城南灯花记当年,列肆画图襁负看……”1929年春节,化名“潜夫”避难双流的王干青,在街头年画摊前睹物思乡,挥笔写下这首《即事》诗。字迹清秀的纸页上,既有对战火连年的痛恨,也有对故土的深深眷恋。 1936年川北赈灾经历,让王干青目睹了军阀混战下民不聊生的惨状。他于次年含愤写下《去年冬间即事四绝》,其中“拼将碧血染山河,革命功勤斩伐多”之句,道出为民请命的铮铮誓言。 在给挚友章璞(绵竹人,1924年北京师范大学教育系研究生毕业)的信中,王干青详细描述了颠沛流离的艰辛。“生计的艰难,民众生活的困苦,对连年战火的痛恨,背井离乡的无奈……”,这些烽火家书,让后人触摸到一个有血有肉的革命者形象。 2018年,这些珍贵手稿成为绵竹市档案局“信仰的见证——红色档案专题展”的核心展品,向新中国成立七十周年献礼。 托举新使命 此刻正青春 时光流转,王干青烈士的墓碑几经迁移,如今在绵竹市人民公园“七四”农民暴动纪念碑旁,圆拱形的砖砌墓冢静卧苍松翠柏间。墓志铭由乡贤邓清澜撰书,详述烈士生平。 2021年,适逢中国共产党成立100周年,绵竹市投资200多万元,对“七四”农民暴动纪念广场和王干青烈士墓进行升级改造,为广大干部和群众赓续红色血脉,汲取奋进力量助力。

▲绵竹市档案馆珍藏的革命烈士王干青照片及书信诗词手稿,系解放后章璞捐赠,共有照片1张,书信6封,诗词24首 今年7月前,在绵竹市档案局的红色档案专题展上,泛黄信笺里那句“拼将碧血染山河”的诗行在灯光下格外醒目。参观的年轻党员轻声诵读着1938年毛泽东发给王干青的电文,仿佛听见KR与KF电台穿越时空的滴答声。成都十二桥烈士陵园的大型雕塑——那只戴着镣铐伸向天空的巨手,在阳光下闪耀。“王干青们”用生命托举的新中国,此刻正青春! |