|

【道德模范】王坤友:坚守公益初心 传递爱与温暖

作者:周韵 尹翔 文/图 责编:唐敏

来源:绵竹市融媒体中心

日期:2023-10-03

初秋时节,什地镇乡村景色正美。村民王坤友和妻子忙完工作后,准备上街为当地敬老院的老人购买慰问品。“重阳节即将来临,希望尽自己一点微薄之力,让老人们感受到社会大家庭的关爱。”20多年来,王坤友坚守扶贫助困的公益初心,在平凡的生活中演绎着点点滴滴的温情故事,传递着爱与温暖。 送爱到家 点亮困难群众幸福“微光” 今年66岁的王坤友,在90年代初成立了一家建筑公司,与妻子共同辛勤打拼,使企业不断发展壮大。2004年,夫妻俩抓住企业改制契机,转行做机械加工,经过苦心经营,很快将一个10余人的小厂发展为如今拥有员工六七十人、年产值2000多万的企业。事业有成后,王坤友积极投身公益事业,用真情和爱心帮助弱势群体。

2006年,王坤友夫妇得知当地有位叫小兰(化名)的孩子,自幼父母双亡,与年迈的爷爷奶奶相依为命。因家庭贫困,品学兼优的她即将辍学。夫妻俩商量后,决定承担起她学习和生活上的全部费用,资助小兰完成学业。 在与小兰的亲人和学校沟通后,王坤友夫妇将小兰接到自己的家中,像亲生孩子一样细心照顾。10余年来,在王坤友夫妇的精心培养下,小兰考上了一所不错的大学,并找到了满意的工作,过上了幸福生活。此后的几年中,王坤友夫妇俩又资助了两名贫困家庭的孩子。等受助的孩子们完成学业找到工作后想要感谢王坤友时,他却说,“你们努力工作,为社会作贡献,就是对我最好的回报”。

临近中午,当地五保户陈大爷正准备做饭,看着王坤友来访,他笑着迎了上去。“最近生活怎么样,有没有遇到什么困难?”两人站在院子里,亲切地闲话家常。早些年,陈大爷因病丧失了劳动力,生活过得十分清贫。了解他的情况后,王坤友为其修建了厨房、杂物间,并安装了自来水管,平整了院坝,改善了他的生活环境。这些年,在王坤友的关心鼓励下,陈大爷自食其力,养殖家禽,日子越过越好。 “最初投身公益时,只想让身边的人生活过得容易点。但和他们相处的日子越久,就越会被大家的真心感动影响,总想着再多做点什么,为街坊四邻排忧解难。”王坤友说。 反哺家乡 奏响乡村振兴“团结曲”

9月26日下午,在什地镇文化广场上,音乐声飘扬上空,一群老年文艺爱好者正在载歌载舞。广场周围,家风家训、党建文化、法律法规等公益广告图文并茂,让村民在耳濡目染中沐浴着文明村风。“平时大家都喜欢在这里休闲纳凉、唱歌跳舞,感觉很不错。”说起文化广场修建的好处,村民蒋大爷竖起了大拇指。 前两年,什地镇准备修建一个文化广场,但由于财政紧张,资金缺口很大。王坤友了解到这一情况后,主动牵头,发动乡贤集资,并且拿出十万元,为修建文化广场出力。在大家的努力下,广场很快就修建完成,成了当地老百姓休闲、健身的好去处。

家风是一个家庭的精神内核,也是社会的价值缩影。在王坤友看来,言传身教,发扬甘于奉献的家风精神,就是留给后代的传家宝。 周末时光,在什地镇二圣宫家庭农场里,一颗颗紫红色的火龙果圆润饱满,吸引了不少游客前来采摘。王坤友和儿子王威一边热情地招呼客人,一边商量着农场的未来发展。“我是一名退伍军人,在父亲的影响下,也想为家乡发展作出贡献。”2018年,王威在家人的支持下,在当地流转了近百亩土地,投资300余万元,建设农业基地,种植葡萄、火龙果、李子等水果。近两年来,他继续扩大投资,建起了集餐饮、亲子农场于一体的田园综合体,丰富了农场旅游元素,收益相当可观。

▲图为王坤友和儿子王威 走上致富路后,王威没有忘了乡亲。考虑到本村留守老人和困难群众无经济收入,他优先聘请大家到基地务工,并根据实际安排工作岗位。有愿意发展普通种植产业的村民,王威免费为他们指导种植技术和管理经验,示范引领更多人参与到农村创业中来。

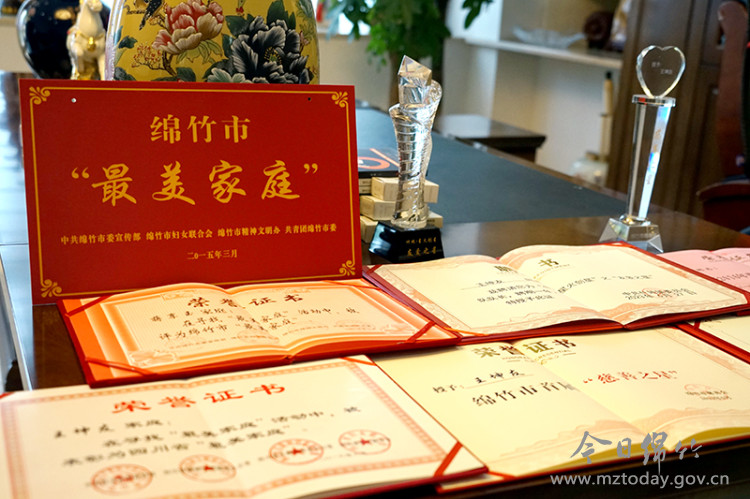

这些年,王坤友一家人用自己勤劳的双手创造了幸福生活,用善举把爱心默默地向四周传递,他们先后荣获了四川省“最美家庭”、德阳市“文明家庭”、德阳市“道德模范”、绵竹市首届“慈善之星”等荣誉称号。对于未来,王坤友表示,他与家人将继续热心公益事业,帮助更多有需要的困难群体,传递更多正能量。

|