|

【健康科普】秋季养生有讲究 医生教你科学“贴秋膘”

作者:罗天琪 李柔 文/图 责编:唐敏 编辑:张明宇

来源:绵竹市融媒体中心

日期:2025-10-14

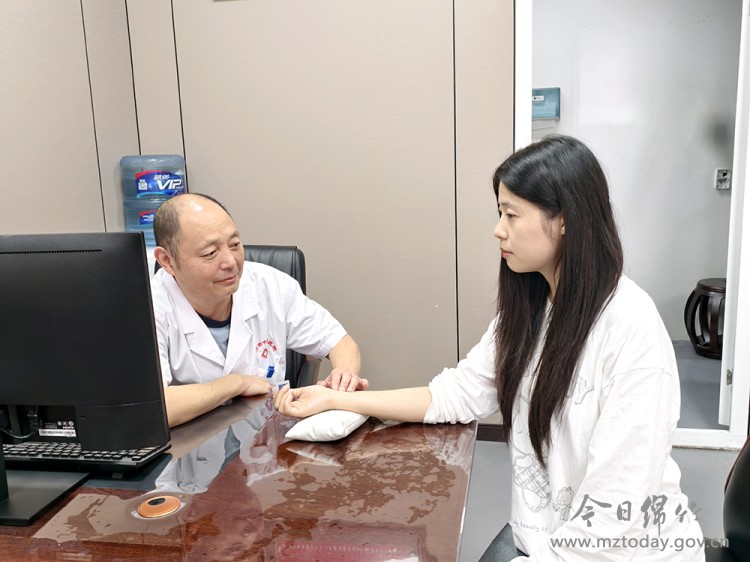

深秋时节,天气渐凉,“贴秋膘” 这一承载着中国人生活智慧的传统养生方式,再次被提上日程。不少人将 “贴秋膘” 等同于多吃大鱼大肉、增重长胖,实则陷入认知误区。10月13日,记者采访了市中医医院治未病科主任刘罡,从现代医学、营养学及中医角度,为市民送上科学养生指南。

“‘贴秋膘’并非单纯‘进补’,而是人体应对冬季气候变化的自我调节需求。” 据刘罡介绍,“贴秋膘”这一传统养生方式的核心作用体现在三方面:其一,抵御 “秋燥”,守护皮肤健康。秋季空气湿度下降,“秋燥” 易侵袭人体,导致皮肤水分流失加快,出现干燥、脱皮等问题,通过合理饮食补充优质蛋白、必需脂肪酸,可为皮肤构建天然保湿屏障;其二,储备 “能量燃料”, 增强御寒能力。脂肪是人体高效的能量仓库和隔热层。秋季适度增加体重,储存一部分脂肪,相当于为身体提前备好了过冬的“燃料”。这些脂肪不仅能提供能量,还能像一件穿在身上的“天然羽绒服”,减少身体热量散失,增强抵御寒冷的能力;其三,弥补 “苦夏” 消耗,恢复身体机能。夏季高温易致食欲减退、睡眠质量下降,长期引发营养摄入不足、体力消耗过大,秋季气温适宜、食欲回升,正是补充营养、恢复体力的黄金时期。

在中医理论中,“贴秋膘” 与季节、脏腑功能紧密相连。中医认为 “秋主肺”,秋季干燥易损伤肺阴,引发口干舌燥、咽喉肿痛、干咳少痰等症状,故秋季养生关键在 “滋阴润燥”。脾胃为 “后天之本”,是气血生化源头,经过夏季暑热消耗,人体脾胃功能普遍偏弱,若盲目进补,不仅无法吸收营养,还可能加重脾胃负担,导致消化不良、腹胀。 “中医提倡的‘贴秋膘’,绝非大鱼大肉,而是要兼顾营养,合理搭配。” 刘罡表示,秋季进补需遵循 “先调脾胃,再补气血” 原则,只有让脾胃恢复正常运化能力,后续营养才能被有效吸收,转化为气血津液滋养全身。中医运用“贴秋膘”的方法主要是从药食同源来进行合理的补益,最常用的如银耳百合汤,具有能滋阴润肺、养胃生津,还可缓解便秘,以及莲藕老鸭汤,则有滋阴润燥、健脾开胃的功效。

针对日常饮食,刘罡建议优先选择滋阴润燥、健脾养胃的食材:滋阴可多吃梨、银耳、百合、莲子、蜂蜜;健脾宜选山药、茯苓、南瓜、小米;补充营养应选瘦肉、鱼虾、鸡蛋、豆制品等优质蛋白,避免过量食用肥肉、油炸食品等油腻食物。同时,秋季进补需循序渐进,先从清淡、易消化食物入手,待脾胃适应后再增加营养密度,且要控制进食量,采取 “少量多次” 方式,避免腹胀、积食。 刘罡特别提醒,“贴秋膘”并非人人适宜,本身肥胖、患有高血脂、高血压、痛风等代谢性疾病的人群,应谨慎进补,以“清补”为主,多吃蔬菜、菌菇、豆制品,控制高脂肪、高热量食物的摄入。同时,“贴秋膘” 期间不可忽视合理运动,建议选择散步、慢跑、太极拳、瑜伽等温和运动方式,既能促进肠胃蠕动、帮助营养消化吸收,又能避免能量摄入过多导致体重过快增长,实现 “贴膘” 不 “贴胖”,让身体在秋季保持健康状态。 |