|

无糖甜饮料真的不能天天喝!最新研究又添有害证据

作者:

来源:人民日报

日期:2025-09-22

自从出现了无糖甜饮料,很多人仿佛在喝饮料这件事上获得了特赦,美滋滋的小甜水终于可以没负担地敞开喝了! 特别是不爱喝水的朋友,以前喝点饮料还小心谨慎,有了 0 糖没热量的「保护」,就开启了一瓶一瓶的畅饮模式,连奶茶都有 0 卡糖的选项了,这一天几杯吨吨吨都不在话下。 但最近几年的一些研究,却越来越多的指向: 无糖甜饮料,真的不能天天喝。 这里无糖甜饮料指的是市面上我们能买到的标注着「无糖」「0 糖」,但喝起来甜甜的饮料。 这些喝起来没有热量,且几乎不怎么升糖的饮料,并没有我们想象中那么完美。 最新研究发现:经常喝无糖甜饮料 同样增加糖尿病风险

这项来自澳大利亚的研究对 3.6 万多名 40~69 岁的中老年人追踪了 14 年,实验数据剔除了体重、腰围、饮食和生活方式等因素影响,发现: 和几乎不喝无糖甜饮料(每月少于 1 次)的人相比,每天至少喝一杯的人,得 2 型糖尿病的风险升高了 38%。 即使不每天喝,每周喝 1~6 次无糖甜饮料的人,风险也有上升。 看起来是不是挺吓人的,无糖甜饮料怎么和糖尿病挂上钩了? 要注意,这个研究结果并不是说,喝无糖甜饮料就会得糖尿病。目前的研究结果为相关关系,而非因果关系。 有一种解释提出,爱喝无糖甜饮料的人可能本身饮食习惯更差。换句话说,如果生活中只是把有糖饮料换成代糖饮料,糖尿病风险并不会减少。 而对于那些本身饮食习惯自律还坚持规律运动的健康爱好人士,却有一个冲击—— 研究发现,好好运动能降低喝无糖甜饮料的风险,但是无法完全抵消。 每周喝超过 2 份无糖甜饮料,即使运动量达标(≥150 分钟中高强度运动/周),可能和糖尿病风险升高 7% 有关。运动者如果不喝无糖甜饮料的,糖尿病的风险最低。 另外,最新有研究还发现经常喝无糖甜饮料,可能和大脑衰老加速有关。 1.2 万健康中老年人的调研发现,每天一罐无糖汽水,与食用无糖甜饮料最少的人相比,大脑衰老加速 1.6 年。 这么看起来即使是相关研究也值得重视起来,无糖甜饮料到底对我们的身体怎么产生影响的? 这里需要先帮大家区分下无糖甜饮料的分类,饮料里甜甜的味道可以来自多种不同的添加成分,常见包括天然甜味剂和人工甜味剂: •人工甜味剂:主要包括糖精、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖等,属于出现比较早的一大类只需要添加极少量就可以产生甜味的添加剂; •天然甜味剂:主要包括糖醇类的山梨糖醇、赤藓糖醇、木糖醇等,这类本质属于碳水化合物,不属于「糖」的范畴,热量、升糖较低;和非糖醇类的甜菊糖苷、罗汉果糖苷等; 因为替代了真糖却又提供了甜味,不少人也会习惯的把它们都叫做「代糖」,目前对于不同来源的代糖研究深度不同,也会有不同程度的提醒。 天天喝含人工甜味剂的饮料 可能激发「嗜甜」本能 增加疾病风险

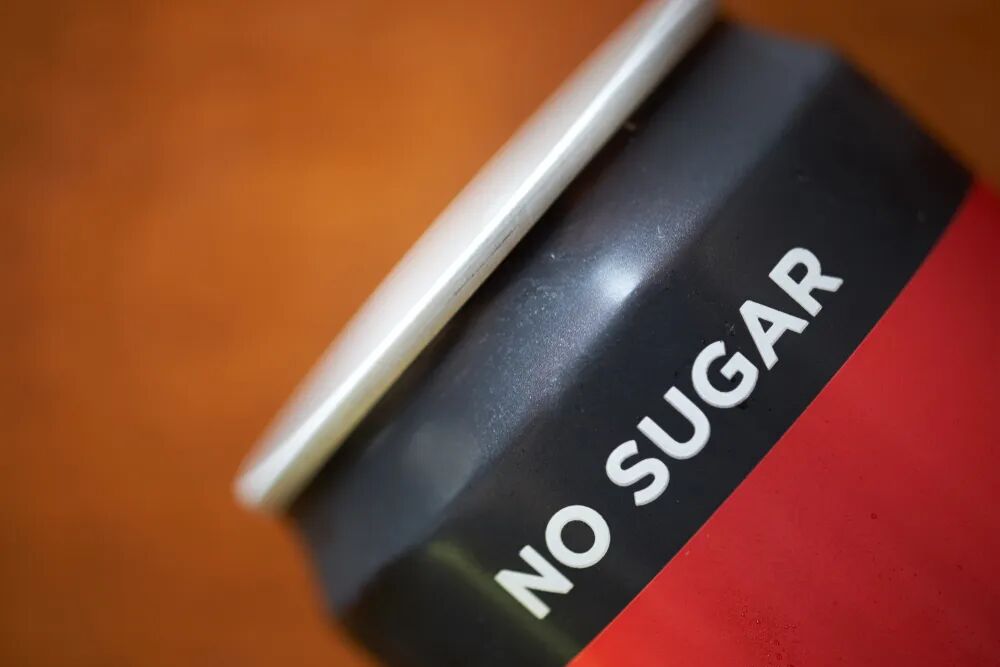

人工甜味剂和「真糖」比有非常大的优势,几乎没有热量,也几乎不升糖,已有的研究验证在规定添加量内基本安全。 不过,早在 2023 年 5 月 15 日,世界卫生组织 WHO 发布的官方新闻稿,就对于作出明确的提醒:不建议将非糖甜味剂用于体重控制或降低非传染性疾病风险。 *这里的非糖甜味剂重点就包括人工甜味剂。 *非传染性疾病指各种慢性病,主要有心血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病,以及骨质疏松精神疾病,等等。 图片来源:世卫组织截取翻译

非糖甜味剂主要指人工甜味剂糖精、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖和天然非糖醇甜味剂如甜菊糖苷、罗汉果苷等。 这样的警示,是基于人工甜味剂大量健康风险相关的研究得出的。 一项纳入了 39 个观察性研究的荟萃分析显示,每天多喝 250 毫升人工甜味剂饮料,肥胖风险增加 21%,2 型糖尿病风险增加 15%。并且,人工甜味剂的摄入量与肥胖和 2 型糖尿病之间呈线性关联,即喝得越多,得病风险越高。 研究发现,每天喝人工甜味剂饮料人群的死亡率上升了,其他慢性疾病风险也增加了。 与完全不喝的那群人比较,每天喝 250 毫升人工甜味剂饮料的人,患两种以上慢性病(如哮喘、癌症、肝硬化、痴呆、骨质疏松等)的风险增加 8%;而每天超过两杯(500 毫升以上)的人,风险则增加 28%。 与每月饮用 250 毫升的人相比,每天饮用两杯或以上(≥500 毫升/天)人工甜味剂饮料的人,全因死亡风险增加 26%,死于循环系统疾病的风险更是高出 52%。 现有的研究也给出了一些生理机制层面的解释:长期喝人工甜味剂饮料,可能引发身体复杂连锁反应。 研究者提醒:人工甜味剂的假甜信号骗不过大脑,反而容易引起混乱。摄入更多人工甜味剂饮料会增加对甜食的偏好,并影响长期的食物选择和饮食质量。 对进化了千百万年的人类身体来说,甜和能量(糖)是划等号的,快乐满足感来自于甜,不如说来自于能量的补充。 而人工甜味剂则带来一种新的可能性,甜不等于能量,这种假信号可能引起大脑和代谢系统的紊乱。缺乏「代谢满足感」,会让身体对甜食的渴望持续,可能依然会增加食欲与热量摄入。 小鼠实验发现,肠内分泌细胞——Neuropod细胞,能够精准区分葡萄糖与人工甜味剂(如三氯蔗糖),并将结论传输给大脑,代糖不能代替真糖去激活肠道信号。 在一项随机交叉试验中,75 名年轻人饮用了甜度一致的三氯蔗糖(一种代糖)和蔗糖饮料。结果发现,与蔗糖相比,三氯蔗糖会刺激下丘脑血流量和更强烈的饥饿反应。 从现有的机理上来看,代糖就像是身体里「狼来了」的故事,如果长期天天喝,一直被骗的身体和大脑,就会延伸出了一套新的复杂的生理机制来应对。 真糖长胖的恐惧,让很多人慢慢刹住了喝有糖饮料的欲望。但回想一下,多少人是因为代糖饮料的出现,重新开始喝起了「小甜水」,甚至还喝得更多。 「反正没热量,那就来一瓶吧」,于是,一瓶接一瓶,对甜的渴望阈值也会变高。 另外,人工甜味剂可能通过多个路径,比如破坏肠道菌群平衡、葡萄糖耐受不良和胰岛素敏感性下降等影响整个能量代谢过程,长期摄入可能破坏血糖稳态,并增加糖尿病和肥胖等风险。 目前大部分的研究认为: 对于控重、控糖群体,有短期控制热量、升糖的需求,人工甜味剂依然是一种选择;但是长期来看,对于想靠这个控重、降低疾病风险,那还是算了吧! 重点还是,要控量,别敞开喝! 这样看起来,糖醇类的无糖甜饮料似乎还好点? 的确,目前的研究未在糖醇类无糖甜饮料中发现这些问题,但是!还是那个问题,替代真糖方案的「代糖」都没有那么完美。 图片来源:网络

糖醇类无糖甜饮料 心血管病史人群要注意

虽然都是提供甜味的物质,但不同类型的代糖对身体的影响还是不同的。 目前糖醇类的无糖甜饮料,尚未发现有大规模、明确提升慢性疾病风险的研究出现。 不过,也是发现个别糖醇(木糖醇和赤藓糖醇)有一些小的风险点,值得提醒。 在一项针对 3300 多名接受心脏检查的患者的研究中发现,血液中木糖醇水平较高者,在三年内发生心肌梗死、中风或死亡的风险增加了57%。 临床研究进一步显示,健康人群饮用含 30 克木糖醇的饮料后,血浆木糖醇浓度在 30 分钟内飙升 1000 倍,并显著增强血小板活性,促进血栓形成。 这一风险在男性和女性以及服用阿司匹林的患者中均存在,类似结果也在赤藓糖醇的研究中被观察到。 也就是说,对于这两种代糖饮料,对有血栓病史、心血管病史的人群来说值得提醒,千万不要大量炫。 无糖甜饮料 不能天天敞开炫!

添加糖对身体的危害是明确的,按照膳食指南建议:成年人每天添加糖摄入不超过 50 克,最好控制在 25 克以下,这里的添加糖除了饮料,还包括甜点、冷饮以及家庭烹饪等中的隐形添加糖。 而对于无糖甜饮料到底还能不能喝,我们的建议是: 如果一定要选,基于现有的科学证据,这个顺序目前仍然是: 少吃「甜」 >>>> 代糖 > 真糖 适量食用代糖的安全性是被认可的,同时我们不能否认代糖存在的价值,目前它在短期减肥中依然是一种干预措施,也依然是稳定血糖的一种手段。 作为生活的调剂品,无糖甜饮料偶尔喝喝,别有负担。身体需要能量,也需要快乐,只是要克制一下。 对于控重、控糖群体,有短期控制热量、升糖的需求,实在想喝的时候,代糖依然是不错的选择。 但如果你更在意健康,白水、无糖的淡茶和咖啡等,是更好的选择。 换句话说,「嗜甜」才是我们真正要应对的健康挑战,无论是真糖还是代糖。 真正的健康,是养成良好的饮食习惯,真正减少「过多甜」的摄入,而不是寻求替代品。 说到底,水,才是真正健康的好饮料。

|