|

【学习贯彻全国两会精神】绵竹:筑牢民生根基 托起百姓稳稳的幸福

作者:张娟 蒋丽萍 文/图 责编: 李莲 编辑: 罗凯

来源:绵竹市融媒体中心

日期:2025-04-04

在今年的全国两会上,习近平总书记强调“要抓好就业这个最基本的民生”。《政府工作报告》也提出,要促进脱贫人口、农民工就业,强化大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体帮扶。开展大规模职业技能提升培训行动,增加制造业、服务业紧缺技能人才供给。 如何牢牢兜住民生底线,让千家万户端稳饭碗。近年来,绵竹市深入实施就业优先战略,以推动实现更高质量就业为目标,从保障重点群体、优化就业服务、强化技能培训等方面集中发力,全力以赴稳就业、惠民生、促发展。 就业稳则民心安,困难群体就业关乎民生福祉,更是稳就业工作的重中之重。残疾人就业时往往因身体条件受限面临诸多不便。为保障残疾人适岗就业,绵竹市残联紧贴残疾人需求,对残疾人进行定制化就业指导帮助。

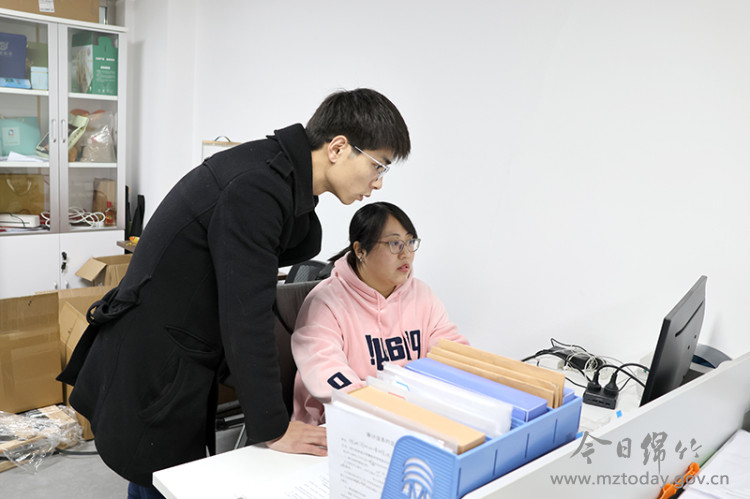

4月2日,在四川生工创新科学研究有限公司,残疾人魏玲正在电脑前熟练地整理报表。魏玲是汉旺镇灵桥村人,在“5·12”汶川特大地震中身负重伤,导致双腿高位截肢。在党和政府的关心及社会各界的支持下,乐观、坚强、独立的魏玲靠在家制作手工制品维持生活。 为促进残疾人稳定就业实现增收,去年10月,通过市残联的“穿针引线”,魏玲顺利走上了工作岗位,在四川生工创新科学研究有限公司从事行政文员一职。“我已经完全适应了现在的工作节奏,在这里上班很开心。”魏玲说,以前一个人在家里做手工活,连个说话的人都没有,现在出来工作了,接触的人多了,性格也变得开朗起来。 四川生工创新科学研究有限公司总经理杨彬表示,作为一家科技型农业企业,在发展过程中对岗位的需求也在不断增加,他们愿意为帮扶困难群体就业尽一份社会责任,对更多有能力和懂得办公软件的残疾人提供相匹配的就业岗位,助力他们实现人生价值。 缺乏一技之长、适岗能力弱,是就业困难人员普遍存在的问题。今年,市人社局结合地方特色产业发展,通过政府挂单、百姓“点菜”、企业定制等形式,将培训与就业紧密结合,开办更多有利于群众就业创业的“家门口”技能提升培训班,努力提高参训学员就业率。

在绵竹高新区的叉车司机培训班实践操作现场,学员们在老师的指导下,认真练习叉车的启动、行驶、转向调头、装卸货物等基础操作。家住新市镇的22岁女孩黄丹经过几天的培训后,已能平稳驾驶叉车进行挂挡取货、移库等操作。

“新市镇是工业大镇,企业多,就业机会多。”黄丹说,得知市人社局在开设叉车司机培训班,她便报了名,希望学得一技之长,能够考取相关的职业技能等级证,实现在家门口就业的愿望。 广汉市立达职业培训学校校长李光辉告诉记者,在市人社局的组织下,学校为学员们免费开展为期15天的叉车司机培训,学员们结业考试合格后可持证上岗,学校也会进行后续的就业指导和跟踪服务,将优质的学员定向输送到绵竹本地企业就业,实现培训与就业、人员与岗位精准适配。 铺宽就业之路,厚植民生之本。百姓的饭碗端稳了,日子才能过得踏实有奔头。市人社局党组书记、局长邓建华表示,市人社局将深入学习贯彻全国两会精神,全力以赴写好稳就业促增收的时代答卷。一是稳定就业存量,筑牢就业基本盘。强化“人社专员”精准服务,系紧供需联结;用足用好政策,“真金白银”撬动就业岗位;“一站式”调处加强各类就业群体权益保障。二是拉动就业增量,培育发展新动能。推进公共实训基地建设,构建“实训+孵化+就业”的全链条培育体系;实施“春风行动”就业计划,加强区域联动,促进人力资源高效配置;开展四川省2025年“雁归天府 创赢未来”返乡入乡创业活动,在推动产业发展中开发新的就业增长点。三是提升服务质量,构建就业新格局。提升零工市场等就业平台服务效能,开展智能化人岗匹配,着力破解就业供需矛盾;实施“技能照亮前程”培训行动,开展化工、白酒等相关领域培训,推动技能人才培养,促进产业高质量发展。 |