|

【富民兴村】新市镇花园村:“多点开花”探索集体经济“致富密码”

作者:李露平 文/图 责编:李莲

来源:绵竹市融媒体中心

日期:2024-07-27

青砖绿瓦,绿树成荫,一个个美丽村居串点成线,构筑起农村新风貌;风吹稻浪,果蔬飘香,一颗颗致富瓜果在阡陌纵横中萌生出新希望…… 近年来,新市镇花园村始终把产业发展作为引领带动村集体经济发展壮大的有力“引擎”,以“强党建引领,促乡村振兴”为目标,立足村域优势,积极探索村集体经济发展新路径,发动党员带头干、群众跟着干,以特色产业发展引来乡村振兴“活水”,让农村“家业”更大、集体“家底”更厚、村民“腰包”更鼓。

眼下正值丝瓜收获的季节。在花园村7组的农业大棚里,一条条鲜嫩翠绿的白玉丝瓜缀满瓜藤,放眼望去,满眼葱茏、长势喜人。农户们在瓜藤间来回穿梭,有的忙着挑选采摘成熟的丝瓜,有的忙着将摘下的丝瓜分拣、打包、装车,尽快将新鲜的丝瓜发往成都周边市场。“这段时间主要种植的是丝瓜,长势不错,销路也不愁。”种植户廖国军是新市镇人,以前一直在广汉市种植蔬菜。这些年,他目睹了新市镇日新月异的变化,去年9月,他得知花园村的农业大棚在招租后,便回到了家乡发展。

廖国军所租用的农业大棚位于花园村7组的一块下湿田,经常发生内涝,耕种十分困难。为改变耕种困境,盘活村集体资产,2022年花园村利用乡村振兴衔接资金在这块下湿田里建起了占地15亩的农业大棚,采取“党建+公司+合作社+农户”的发展模式,具体由公司负责产品的育苗、种植、技术、管理、销售,合作社负责土地资源、基础设施投入、劳务用工及相关协调服务,周边村民可以优先务工,实现就业增收。“我们采取‘租金保底、利润分成’的方式对外租赁,每年都能收到8万元租金,后期种植户还会有分红。”花园村党总支书记邓光发说。 川青铁路绵竹段和成万高速成绵复线在新市镇穿境而过,让花园村的100余亩夹心地成为撂荒地,不仅杂草丛生、垃圾满地,还极大地制约了花园村发展,群众对此颇多怨言,这成为了花园村“两委”的一块心病。

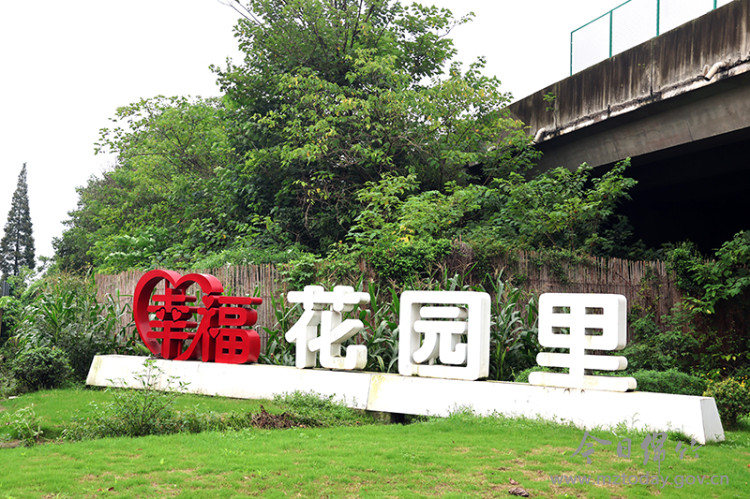

如何有效利用夹心地?花园村以新市镇持续推进“‘绿色新市、花园新市、公园新市’五年行动”为发展指引,充分利用“桥下空间”,打造“幸福·花园里”绿色转型发展示范项目,将全村分散的花卉种植产业集聚在夹心地块,打造生态绿道、幸福花海等景观,建设“小规模、生态化”的“桥下公园”,规模化种植花卉苗木,形成林下经济带,让夹心地开启“一键美颜”模式,成为一条“高颜值”的生态示范带。 “之前每年都要花费2万元左右的资金清理夹心地的杂草,但这样不是长久之计,必须采取措施好好把夹心地利用起来。”邓光发告诉记者,为有效解决夹心地脏乱差等问题,花园村“两委”经过商讨,最终决定利用乡村振兴衔接资金,并引进社会投资,建设30余亩林下立体种植带和20余亩香椿种植基地,大力发展村集体经济,为周边群众提供务工岗位60余个。同时,硬化产业道路1000米,修建排洪沟渠300米,不断补齐基础设施短板。

“下湿田”变“致富田”,是花园村发展村集体经济的新思路。打造夹心地治理新样板,是花园村蹚出产业振兴新路子的生动注脚。2023年,该村已发展花卉苗木、特色水产养殖、中药材种植、蔬菜种植、仓储项目等多个产业,村集体经济收入突破50万元。发展路径由单一模式转变为包括“资源开发”“资产盘活”“服务创收”“产业带动”等多种模式融合发展,成为壮大村集体经济的新生力量。 如今的花园村,乡村有看头、产业有干头、农民有奔头,特色产业发展成为了乡村振兴发展的“金钥匙”。

|